Mattia Moreni: "Gli oggetti le cose pensano in silenzio"

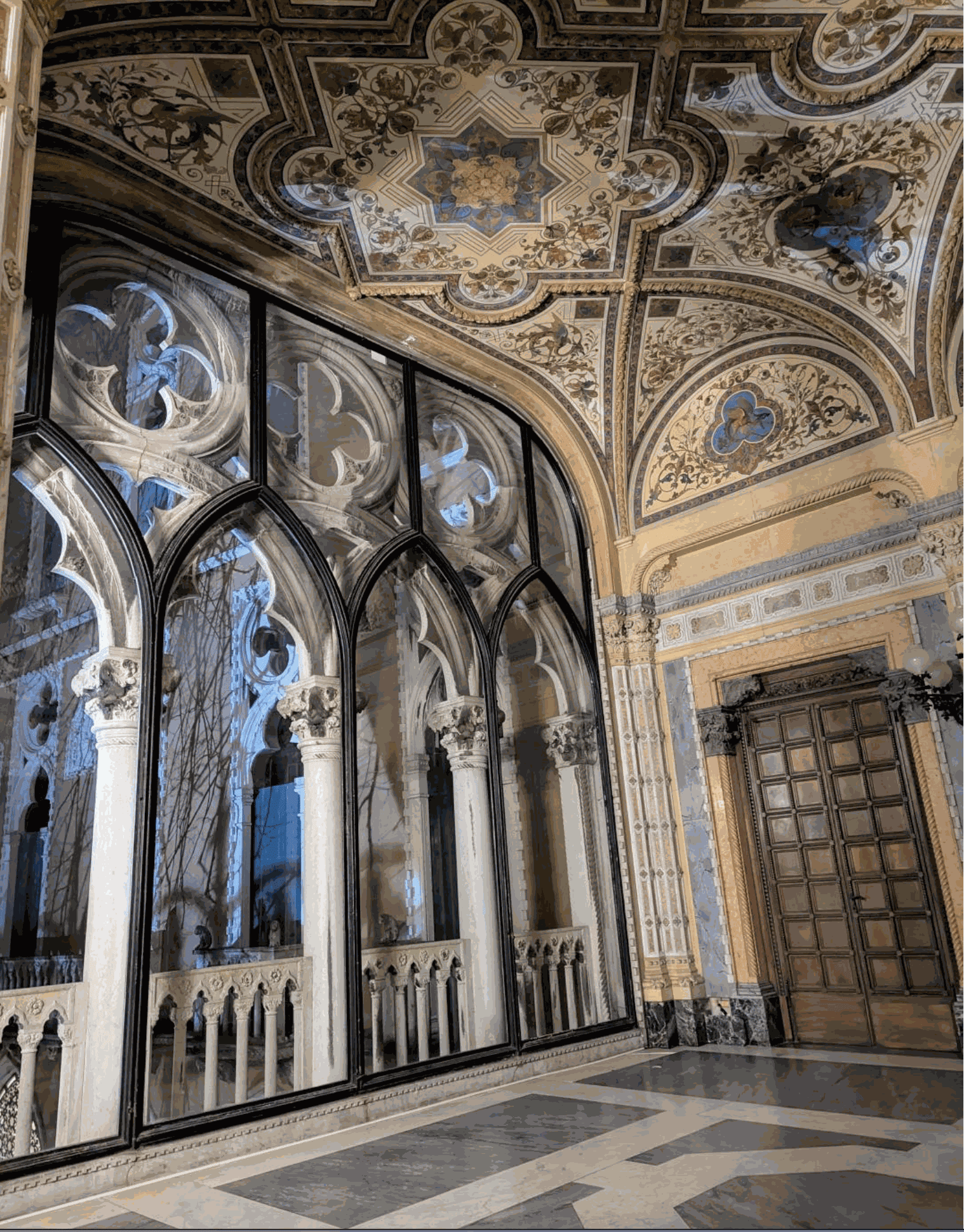

Inserendosi perfettamente nel tema della 19. Mostra Internazionale di Architettura incentrato sui diversi tipi di intelligenza, tra cui quella artificiale, l'arte visionaria, anticonformista, impetuosa e vulcanica di Mattia Moreni arriva ad ACP - Palazzo Franchetti by Fondazione Calarota, negli affascinanti spazi del Secondo Piano Nobile, con una grande mostra a cura di Roberta Perazzini Calarota composta da una selezione di più di 30 opere, molte delle quali di grande formato. I dipinti in mostra ripercorrono l'instancabile ricerca dell'artista, a partire dalle sperimentazioni di stampo cubista degli anni Cinquanta, passando per la grande stagione informale e le caratteristiche "Angurie", ciclo con cui si presenta nella sala personale a La Biennale di Venezia che gli viene dedicata nel 1972, per poi concentrasi con un esteso approfondimento sull'ultima fase della sua produzione, dedicata agli "Umanoidi". E' con queste opere che l'artista, già a partire dagli Anni Ottanta, porta avanti con grande lucidità e intuizione una riflessione sull'impatto della tecnologia e dell'informatica - denominata elettronica con il linguaggio dell'epoca - nella nostra quotidianità e nella pratica artistica, che non solo anticipa l'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, ma rende anche la sua opera la prima a confronto con l'innovazione dei giorni nostri. Un ciclo che consacra Moreni come un autentico precursore, che ha saputo capire con grande anticipo la direzione, non affatto scontata all'epoca, in cui la nostra società si sarebbe mossa a gran velocità nei decenni successivi. "Lontano dagli inutili accademismi che aspettano al varco anche i più audaci, Moreni vive intensamente, quella che é, per Iui, I'avventura pittorica; e mai il termine I'avventura fu più pertinente. La sua opera interroga, e si pone così a un effettivo cimento, al solo Iivello possibite dell'attuale condizione umana." scrive Michel Tapié, nel catalogo della XXX Biennale Internazionale di Venezia 1960, alla 103. La mostra ad ACP - Palazzo Franchetti evidenzia alcuni degli snodi fondamentali di questa 'avventura', offrendo l'occaslone di ammirare capolavori della produzione dell'artista come "A tutti i maldestri del mondo: Amitié" (1960), presentata proprio alla Biennale di Venezia di quell'anno di cui scrive Tapié nella citazione sopra riportata, e primo dipinto in cui compare nella composizione pittorica una parola scritta. Inizia da qui la pratica, così tipica di Moreni, di unire alla pittura la scrittura di parole direttamente sulla tela per suggerire con ancora più forza le sue acute riflessioni.

Inserendosi perfettamente nel tema della 19. Mostra Internazionale di Architettura incentrato sui diversi tipi di intelligenza, tra cui quella artificiale, l'arte visionaria, anticonformista, impetuosa e vulcanica di Mattia Moreni arriva ad ACP - Palazzo Franchetti by Fondazione Calarota, negli affascinanti spazi del Secondo Piano Nobile, con una grande mostra a cura di Roberta Perazzini Calarota composta da una selezione di più di 30 opere, molte delle quali di grande formato. I dipinti in mostra ripercorrono l'instancabile ricerca dell'artista, a partire dalle sperimentazioni di stampo cubista degli anni Cinquanta, passando per la grande stagione informale e le caratteristiche "Angurie", ciclo con cui si presenta nella sala personale a La Biennale di Venezia che gli viene dedicata nel 1972, per poi concentrasi con un esteso approfondimento sull'ultima fase della sua produzione, dedicata agli "Umanoidi". E' con queste opere che l'artista, già a partire dagli Anni Ottanta, porta avanti con grande lucidità e intuizione una riflessione sull'impatto della tecnologia e dell'informatica - denominata elettronica con il linguaggio dell'epoca - nella nostra quotidianità e nella pratica artistica, che non solo anticipa l'attuale dibattito sull'intelligenza artificiale, ma rende anche la sua opera la prima a confronto con l'innovazione dei giorni nostri. Un ciclo che consacra Moreni come un autentico precursore, che ha saputo capire con grande anticipo la direzione, non affatto scontata all'epoca, in cui la nostra società si sarebbe mossa a gran velocità nei decenni successivi. "Lontano dagli inutili accademismi che aspettano al varco anche i più audaci, Moreni vive intensamente, quella che é, per Iui, I'avventura pittorica; e mai il termine I'avventura fu più pertinente. La sua opera interroga, e si pone così a un effettivo cimento, al solo Iivello possibite dell'attuale condizione umana." scrive Michel Tapié, nel catalogo della XXX Biennale Internazionale di Venezia 1960, alla 103. La mostra ad ACP - Palazzo Franchetti evidenzia alcuni degli snodi fondamentali di questa 'avventura', offrendo l'occaslone di ammirare capolavori della produzione dell'artista come "A tutti i maldestri del mondo: Amitié" (1960), presentata proprio alla Biennale di Venezia di quell'anno di cui scrive Tapié nella citazione sopra riportata, e primo dipinto in cui compare nella composizione pittorica una parola scritta. Inizia da qui la pratica, così tipica di Moreni, di unire alla pittura la scrittura di parole direttamente sulla tela per suggerire con ancora più forza le sue acute riflessioni.

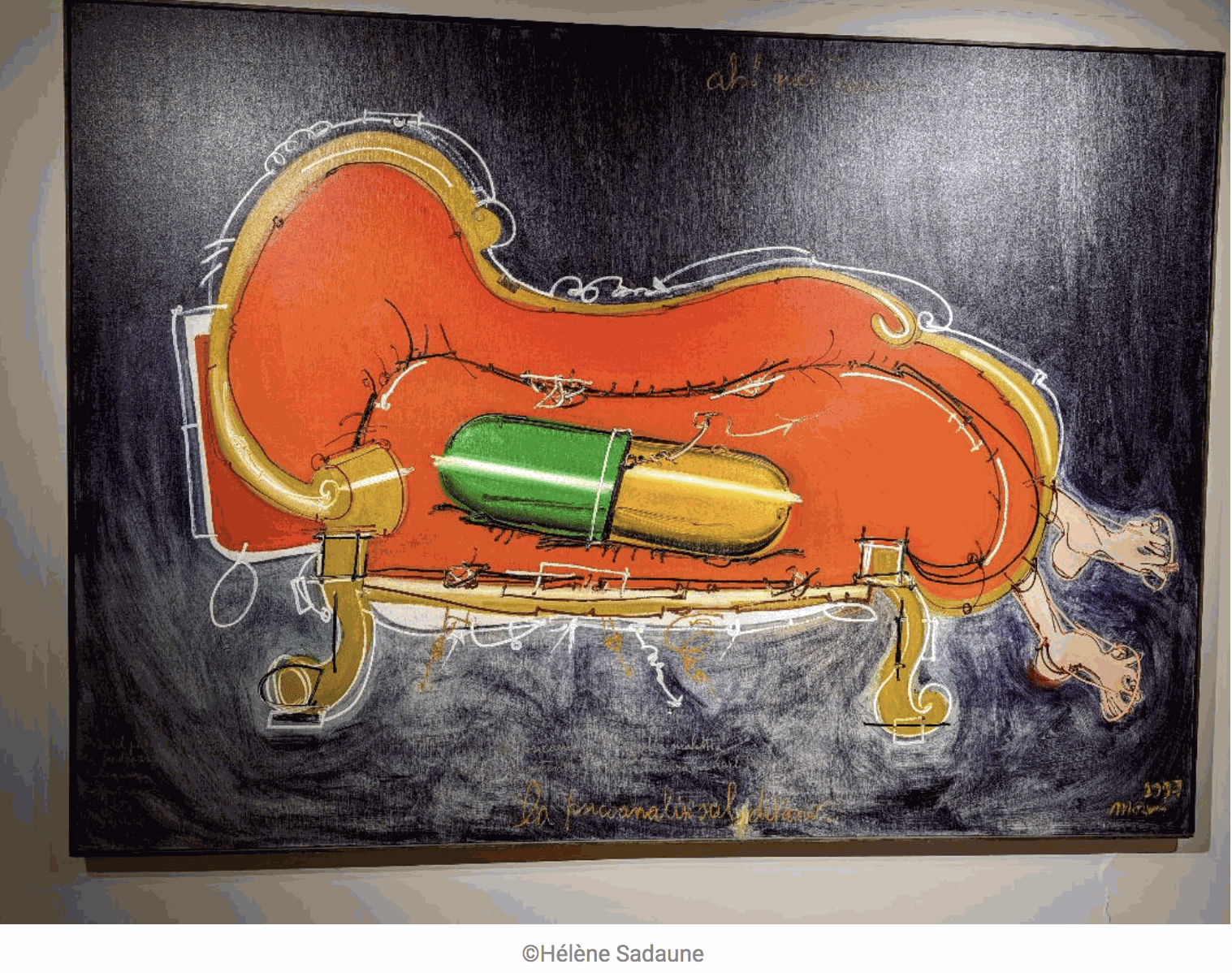

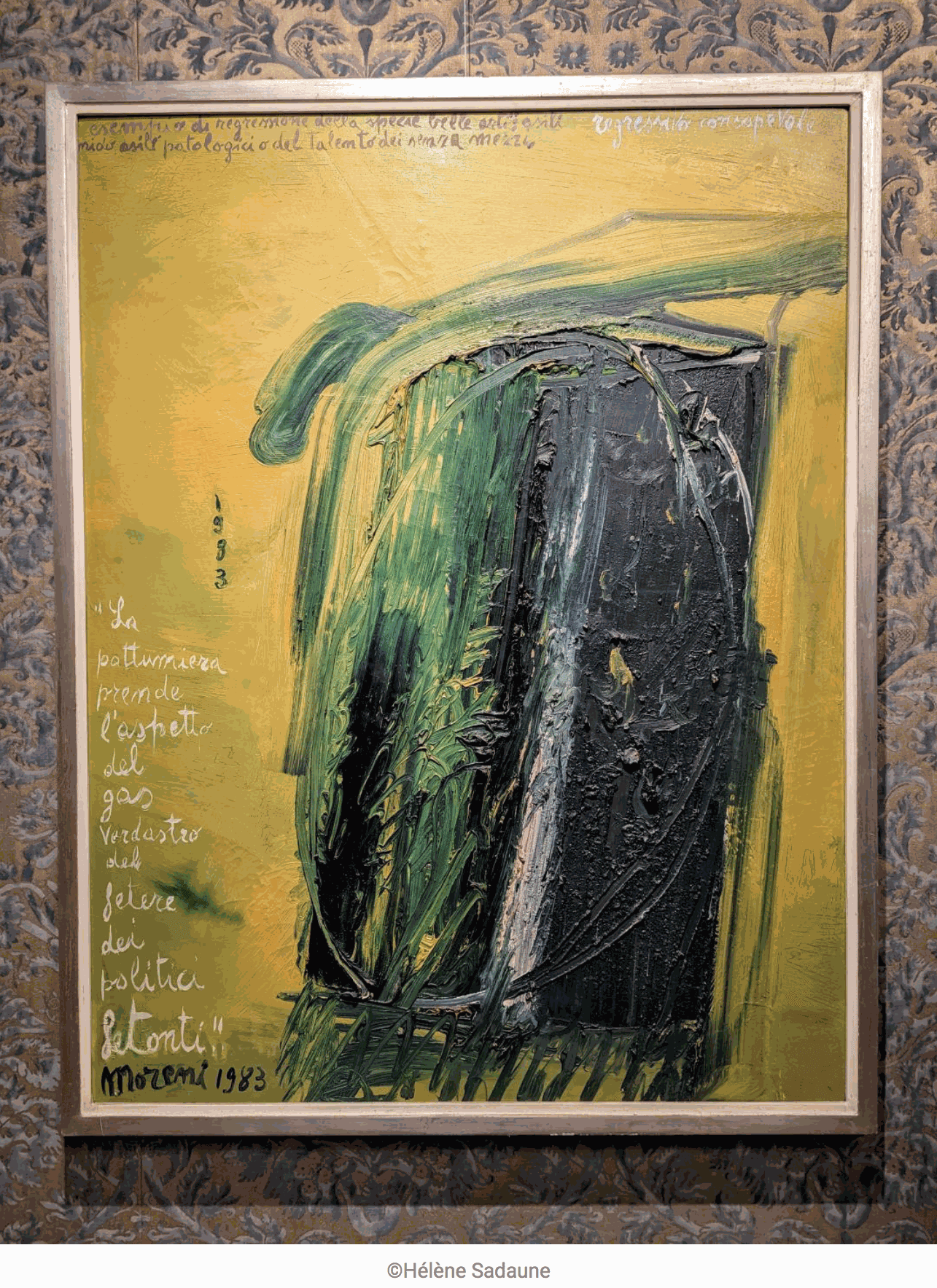

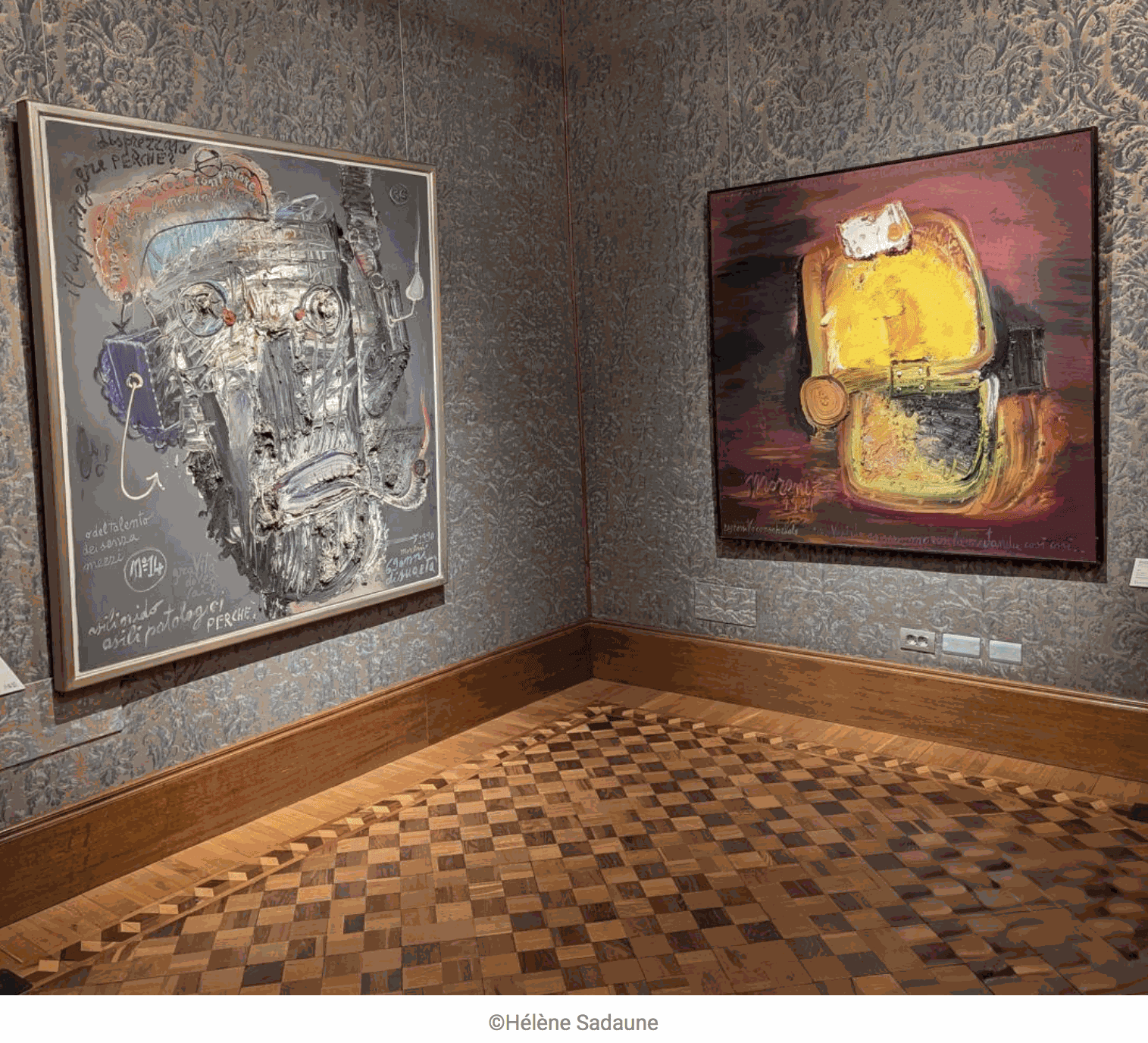

Da questo percorso emerge l'attualità della ricerca di Moreni. "GIi oggetti le cose pensano in silenzio" non è un virgolettato tratto da un testo sull'intelligenza artificiale scritto in questi ultimi anni ma è iI titolo di uno dei capitoli che compongono "L'assurdo razionale perché necessario", il secondo volume contenente i monologhi dell'artista pubblicato nel 1989 e che fa seguito alla raccolta "L'ignoranza fluida" del 1979. La mostra dedica molta attenzione all'ultima fase della produzione dell'artista incentrato sul tema della decadenza della società contemparanea, su cui riflette già a partire dal ciclo delle Angurie, declinato sia come regressione della specie nella dialettica uomo-computer, che come regressione della pittura stessa.

L'artista si fa portavoce di una delle più consapevoli ed esplicite denunce su un incombente destino "regressito" e sulle minacce che avrebbe portato con sé la civiltà computerizzata, da cui anche l'arte non sarebbe rimasta immune. Nel dipinto "Umanoide tutto computer vla internet..." (1996) si legge infatti: 'L'elettronica in avanzata / ci impedirà di riconoscere / i detti artisti che lavoreranno / con compurer con un'altra mente per / un altro guardare: la rivoluzione / della vita senza idealià. PERCHE' / ?"

Riflessioni davvero attualissime, capaci di farci leggere il nostro presente e la nostra quotidianità dal punto di vista privilegiato di un artista che ha dimostrato avere antenne finissime per interpretare la portata storica della rivoluzione che ai suoi anni era solo agli albori. Mattia Moreni nasce a Pavia il 12 novembre 1920. Si forma all'Accademia Albertina di Torino, ed è nel capoluogo piemontese che viene organizzata la sua prima personale alla Galleria La Bussola nel 1946. La mostra inaugura una fortunata vicenda espositiva, che si sviluppa a livello nazionale già negli anni immediatamente successivi. Nel 1948 l'artista partecipa sia alla Quadriennale di Roma, sia alla Biennale di Venezia, dove tornerà ad esporre più volte nel corso della sue carriera. Tra l'inizio degli anni Cinquanta e la metà degli anni Sessanta, si gioca l'avventura dell'affermazione internazionale di Moreni.

Cruciale è la sua adesione, nel 1952, al Gruppo degli Otto, di cui fanno parte anche Afro, Renato Birolli, Antonio Corpora, Ennio Morlotti, Giuseppe Santomaso, Giulio Turcato ed Emilio Vedova. Assieme a loro prende parte alla Biennale di quello stesso anno, e poi alla mostra itinerante del 1953, organizzata dal teorico del gruppo Lionello Venturi, che tocca Hannover, Colonia e Berlino. Parallelamente, prosegue con successo la sua attività espositiva individuale, partecipando a importanti rassegne internazionali, come la Biennale di San Paolo del Brasile (1954) e Documenta a Kassel (1955).

Cruciale è la sua adesione, nel 1952, al Gruppo degli Otto, di cui fanno parte anche Afro, Renato Birolli, Antonio Corpora, Ennio Morlotti, Giuseppe Santomaso, Giulio Turcato ed Emilio Vedova. Assieme a loro prende parte alla Biennale di quello stesso anno, e poi alla mostra itinerante del 1953, organizzata dal teorico del gruppo Lionello Venturi, che tocca Hannover, Colonia e Berlino. Parallelamente, prosegue con successo la sua attività espositiva individuale, partecipando a importanti rassegne internazionali, come la Biennale di San Paolo del Brasile (1954) e Documenta a Kassel (1955).

Seguendo il consiglio di Michel Tapié, nel 1956 si trasferisce a Parigi e vi rimane per un decennio. E' qui che Tapié lo invita ad esporre assieme agli artisti Informels - tra cui Burri, De Kooning, Dubuffet, Fautrier, Pollock e Tobey - e poi a presentare la sua prima personale parigina, nel 1957. Le sue mostre personali si susseguono per tutto il decennio, sia in Italia - Milano (1961); Torino, Genova, Bologna, Roma (1962) - che all'estero - Londra, Parigi (1960), Colonia (1961), Basilea (1962), Vienna (1963). Particolarmente importante è la prima antologica al Kunstverein di Amburgo (1964). Chiusa la parentesi parigina, Moreni si stabilisce con la moglie alle "Calbane Vecchie", nei pressi del comune romagnolo di Brisighella, scegliendo di isolarsi dai rapporti formali e dal mondo artistico, ma continuando un'intensa produzione di opere. E' in questo luogo, all'artista così caro, che Moreni si spegne il 29 maggio 1999.

Seguendo il consiglio di Michel Tapié, nel 1956 si trasferisce a Parigi e vi rimane per un decennio. E' qui che Tapié lo invita ad esporre assieme agli artisti Informels - tra cui Burri, De Kooning, Dubuffet, Fautrier, Pollock e Tobey - e poi a presentare la sua prima personale parigina, nel 1957. Le sue mostre personali si susseguono per tutto il decennio, sia in Italia - Milano (1961); Torino, Genova, Bologna, Roma (1962) - che all'estero - Londra, Parigi (1960), Colonia (1961), Basilea (1962), Vienna (1963). Particolarmente importante è la prima antologica al Kunstverein di Amburgo (1964). Chiusa la parentesi parigina, Moreni si stabilisce con la moglie alle "Calbane Vecchie", nei pressi del comune romagnolo di Brisighella, scegliendo di isolarsi dai rapporti formali e dal mondo artistico, ma continuando un'intensa produzione di opere. E' in questo luogo, all'artista così caro, che Moreni si spegne il 29 maggio 1999.

Graham Sutherland: Bittersweet.

Graham Sutherland: Bittersweet.

Definito il Damien Hirst dei suoi tempi, Palazzo Franchetti by Fondazione Calarota ospita, con il patrocinio dell'ambasciata britannica di Roma, la mostra dedicata a Graham Sutherland, tra i maggiori innovatori della pittura britannica contemporanea.

Definito il Damien Hirst dei suoi tempi, Palazzo Franchetti by Fondazione Calarota ospita, con il patrocinio dell'ambasciata britannica di Roma, la mostra dedicata a Graham Sutherland, tra i maggiori innovatori della pittura britannica contemporanea.

A cura di Roberta Perazzini Calarota, l'esposizione indaga alcuni dei temi più cari all'artista - la natura con i suoi paesaggi immersi nel verde e il mondo animale - attraverso un nucleo di importanti opere ad olio e acquarelli e un'accurata selezione di litografie appartenenti ai più noti cicli dell'artista, tra cui spicca iI famoso "Il Bestiario". Sempre in bilico tra reale e immaginario, le creazioni misteriose di Sutherland si muovono a latere del surrealismo e ci immergono in un "magico disagio", per usare le parole di Francesco Arcangeli, caratterizzato da allusive metamorfosi e dalla tensione di forze opposte che, nel loro equilibrio sempre instabile, danno vita a un "giallo" di cui non conosceremo mai la conclusione.

Graham Sutherland (Londra, 1903 - 1980) si distingue per I'apporto del tutto personale fornito alla rilettura delle avanguardie storiche del primo Novecento e per la varieta dei medium utllizzati tra cui olii, acquerelli e litografie, ma anche costumi e scenografie per rappesentazioni teatrali.

La sua arte presenta caratteri espressionisti, cubisti, surrealisti e astratti, che si uniscono in una commistione del tutto originale. II risultato è una figurazione basata su una sofisticata destrutturazione delle forme poi ricomposte in una nuova realtà visionaria e agrodolce (bittersweet), colta nel suo incessante fluire e nella precaria tensione degli opposti: felicità e tristezza, gioia e orrore, natura e introspezione. Le impessioni naturalistiche convivono infatti con una dimensione esistenziale che non può prescindere dalla scena politica contemporanea segnata tragicamente dal secondo conflitto modiale.

Le opere in mostra rivelano la sempre maggiore intensità emozionale che l'artista sperimenta, dopo una prima parte della sua carriera dedicata essenzialmente a paesaggi idillici di stampo neo-romantico e la forte influenza esercitata da artisti come Samuel Palmer e William Blake. La maggiore parte delle opere selezionate sono quindi esempi significativi della maestria dello stile maturo di Sutherland - da Twisted Tree (1973) a Road With Setting Sun (1977) - che si avvale anche di un nuovo approccio al colore risultante dal crescente tempo che Sutherland trascorse nel sud della Francia, ma anche in Galles e a Venezia.

Una parte della mostra sarà dedicata all'arte incisoria, tecnica che I'artista ha particolarmente a cuore e che apprende al Goldsmiths College per poi insegnarla al Chelsea College of Art and Design. La mostra si pone come preziosa occasione per ammirare uno dei cicli più famosi realizzati dall'artista: "II Bestiario", proposto in mostra nella sua interezza. L'artista ha realizzato stampe per ben due diversi bestiari, nel 1968 e nel 1979 per accompagnare i componimenti poetici sugli animali di Apollinaire. In queste opere si può verificare la tesi di Arcangeli secondo cui la riforma formale che Sutherland persegue è legata alla sua ricerca di una via di fuga dall'angoscia. Per stessa ammissione dell'artista è solo "parafrasando" iI mondo nelle sue opere che gli è possibile esprimere ciò che prova rispetto alla realtà.

Graham Sutherland è un artista ampiamente istituzionalizzato. La fama internazionale giunge quando I'artista è ancora in vita: nel 1946 espone per la prima volta a New York presso la Buchholz Gallery di Curt Valentin. Nel 1948 è la volta dell'Hannover Gallery di Londra e alla Buchholz Gallery di New York. Nel 1952, in occasione della sua personale alla Blennale di Venezia, visita l' Italia e la mostra, ampliata a retrospettiva, viene presentata nello stesso anno al Musée National d'Art Moderne di Parigi. Un'altra sua retrospettiva, organizzata all'Arts Council of Great Britain nel 1953, è allestita allo Stedelijk Museum di Amsterdam, al Kunsthaus Zurich e alla Tate Gallery di Londra. Nel 1959 tiene una personale a New York, organizzata da Paul Rosenberg and Co. Altre mostre vengono allestite nel 1966 al Marlborough Fine Art di Londra e nel 1967 al Wallraf-Richartz-Museum di Colonia e al Gemeentemuseum dell'Aja. Tra le mostre postume più importanti vanno sicuramente ricordate quella alla Tate Gallery del 1982 e alla Dulwich Picture Gallery nel 2005.